対象者

〇高校生等のいる世帯に対し、対象者1人につき地元産米5㎏を給付

〇児童扶養手当受給世帯に地元産米5㎏を給付

配送時期

2026年1月から2月中を予定(対象者には12月中にお知らせを送付)

10月14日に日本共産党高槻・島本地区委員会と日本共産党高槻市会議員団は濱田市長に緊急の物価高対策を要望しました。内容は以下の通りです。

暮らし応援の緊急要望

物価高騰の歯止めがききません。10月1日から食料品を中心に3024品目も値上げされました。政府による電気代とガス代の補助金が終了し、高槻市においても水道料金が値上げされます。子育て世帯はじめ全ての世代において暮らしへの不安が大きくあります。生きていくために最低限必要な食費まで切り詰めている人が増えています。

物価高騰の影響を受けている市民に寄り添い、暮らし応援の施策の実施を12月議会に反映するよう緊急に要望します。

中村れい子 一般質問

中村れい子 一般質問中村議員は「昨年度の黒字は一昨年度より9億円多い35億円。黒字は市民のために使うべき財源であり、いつどのように使うのか」と質問。市は「物価高騰での市独自支援策も含め、市民福祉の向上のため、2025年度以降の財源として活用する」と答弁しました。中村議員は「対応を急ぐ必要がある。プレミアム付き商品券など、今まで以上の支援を12月議会には提案を」と求めました。

7月に行われた参議院選挙では、外国人差別・排外主義的なスローガンが盛んに唱えられるという異様な状況がありました。

高槻市では2015年に「高槻市人権施策推進計画」を、22年に第2次の計画を策定し、外国人市民の人権について掲載されています。計画によれば、国籍別比率は従来から韓国・朝鮮、中国の人が大半を占めているとしています。外国人市民は25年8月末の時点では75ヵ国、5129人になり、最近ではベトナム、インドネシアなどの東南アジア国籍の方が増えています。

外国人市民で就学している児童生徒に学習面や生活面の支援を実施し、言語支援を行う日本語指導協力者は小学校20校、中学校6校に派遣、対象言語は7か国語になります。

青森市で今年7月に行われた全国知事会で47人の知事が排外主義の否定と多文化共生社会を目指すことを盛り込んだ「青森宣言」を採択しました。中村議員は「高槻市でも外国人差別、排除に反対し、より強いメッセージの発信を」と訴えました。

出町ゆかり 一般質問

出町ゆかり 一般質問 樫田地域では毎年1回自治会の役員や住民の人達と「樫田の未来を語る会」を10年以上実施してきました。

上出灰地域では「府道まで出ないとバスに乗れない」、「府道までかなり距離があり、高齢者にとっては無理がある」などの声があり、5つの地域を行き来できる市バスが必要だと、デマンドバスへの移行に住民は期待を持っている人が多くいます。しかし、8月30日の地域住民向けての実証実験の説明会で、市の説明に対し、多くの不安や疑問が出されました。

デマンドバスを利用するには、利用者登録が必要になり、申し込みは電話、ネット予約、ラインで行います。平日は樫田小学校の通学に配慮し、現状の市営バスが3便運行し、デマンドバスの基本ダイヤ(予約がなければ運行しない)は原大橋から樫田地域方面へ9便設定しています。

出町議員は「予約の変更が難しい」、「原大橋でデマンドバスを待つ間、防犯対策は必要」、「福祉施設の利用者、関係者も利用する。施設の代表が利用者登録、予約は可能なのか」など、不安や疑問の声を具体的にあげ質問。それに対し市は、申し込みについては代理で登録、予約ができること。予約の変更は電話で可能であること。防犯対策はバス停の待合所内に防犯カメラを設置し、住民説明会で要望があったパトライトや防犯ブザーの設置を検討しているとの答弁がありました。出町議員は「中学校の放課後のクラブ活動や高校生の通学など負担をかけないでスムーズに利用できるよう柔軟な対応をして欲しい。慣れるまで40分前の予約を忘れる人もいると考えられるため、実証実験中は始発から最終便までの待機を」と求め、説明会の定期開催など行い、丁寧な説明をすることを求めました。

きよた純子 一般質問

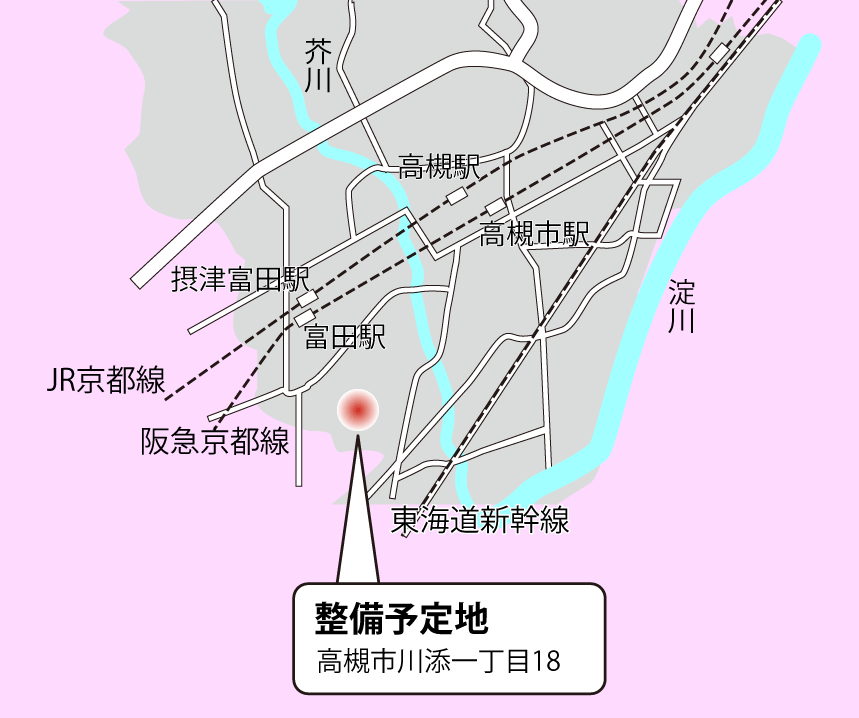

きよた純子 一般質問 高槻市は地域共生ステーションが提供すべきサービスや機能、品質、運営のあり方などを具体的に「要求水準書」で示し、建設・運営を行う事業者を募集しています。今年の12月議会には事業者契約などの提案が行われる計画です。

きよた議員は「精神障害者、認知症、自閉症スペクトラム症、強度行動障害のある知的障害者なども安心して過ごせる仕組みはどんなものがあるのか」と質問。市は「要求水準書に聴覚・視覚など過敏性を持つ人が大きな音や光、人混みなどの刺激を避け、安心してリラックスできる空間のセンサリールーム設置やITCを活用し、自宅から動けない人が遠隔で就労できる環境を整備することなどを条件とし、ハード・ソフトともに可能な限り社会的排除のない空間となるよう取組を進めている」と答弁しました。きよた議員は「障害当事者がグループをつくり活動する〝セルフヘルプグループ〟などに貸室を無償で貸し出す等の仕組や、施設の設計段階で障害者団体に確認してもらうこと」など提案しました。

運営開始後には「地域共生ステーションミーティング」を設置し、事業者に可能なかぎり運営に意見反映するとしています。きよた議員は「住民や障害者の意見を反映させるためにも運営側に障害者、高齢者福祉についての知識のある職員の配置を」と求めました。

10月14日に福祉企業委員会協議会が開かれ、地域共生ステーション事業者についての報告がありました。 協議会で中村議員は「要求水準書に基づく提案の中で、事業者から新たな提案はあったのか」と質問。市は「事業者独自の取組として、事前に障害者等とのワークショップを行い、企画・運営の提案にあたっては、市内商店街や子どもの居場所づくりに取り組んでいるNPOなど53団体等への事前の市場調査を行い、高槻市での多様な活動への理解を深めて提案につなげるなど、事業者の工夫が図られた内容になっている」と答弁しました。中村議員は「障害者団体の意見も聞いて反映をしてほしい」と要望しました。