日本共産党 比例2議席、 東京選挙区1議席 全体で3議席

7月20日に投開票された参議院選挙で、日本共産党にご協力いただいたみなさんに心から感謝申し上げます。日本共産党は、比例代表選挙で得票で286万4千票(得票率4.84%)にとどまり、改選4議席から2議席への後退となりました。選挙区では、東京選挙区で、吉良よし子候補の3選を勝ち取ることができました。しかし、京都選挙区、埼玉選挙区で激戦に競り勝てず、現有議席を失う結果となりました。大阪選挙区の清水ただし候補の勝利を目指し、22万3291票(得票率5.3%)を託していただきましたが、議席に届きませんでした。ご期待にこたえる結果が出せなかったことについて、お詫び申し上げます。

日本共産党は、消費税の減税、賃上げで暮らし応援、医療費削減ストップ、カジノ中止など、要求に根差した運動を広げ、訴えてきた公約の実現に引き続き全力をあげます。同時に差別と分断をあおる排外主義の流れをとめるために奮闘します。

7月9日に地域公共交通協議会が開催され、今年度中に改定される「高槻市総合交通戦略」について話合われました。

高槻市地域公共交通戦略は「快適な日常生活を支える交通」、「にぎわいと活力を支える交通」、「安全・安心な都市をささえる交通」を基本方針に、鉄道、路線バス、タクシー、道路などの交通ネットワークや交通政策についての目標を立てています。検討スケジュールは計画素案を作成し、今年11月頃にパブリックコメントが実施される予定です。今回の協議会では評価指標と数値目標、施策・事業等が示されました。2023年度の市営バスの市民一人当たりの利用回数は49.5回で、前年度より2.6回増で、目標は「現状維持」。都市計画道路の整備率は68.3%で、前年度より0.6%の増。中心市街地(高槻駅周辺部3地点)の平日・休日の平均歩行者交通量は1日7万4282人で、前年度より4,694人の増で、目標はどちらも「増加」を目指すとしています。

6月議会の一般質問で中村議員は「市民意識調査でタクシーが、なかなかつかまらない」「タクシーアプリでタクシーを呼びたいが呼べない」との声を紹介し、アプリの使い方を出前講座などで周知することなど求めていました。施策・事業案に、「高齢者向けタクシー配車アプリの使い方講座の実施」が盛り込まれています。次回10月開催の協議会では「推進体制・計画改善のプロセス等」が審議される予定です。

現在、自動車運送事業審議会に「市営バス事業の収支改善について」など諮問しています。2024年度の決算は約1億2千万円の赤字の見込みと示されています。

中村れい子議員は「資料には収支を改善するために、運賃を値上げした場合のシュミレーションが掲載されており、運賃を改定しない場合、20円上げた場合、30円上げた場合の収支予測がありました。市営バスとして値上げしないと収支は、改善しないという予測なのか」と質問しました。

交通部は「乗り合い収入は微増すると予想していますが、今後は人件費の高止まりに加えて、バス車両や運賃箱の更新が予定されており、大変厳しい収支状況が続くと考えております。」さらに「人材確保も含め、市営バスを維持していくには、運賃改定も収支改善を図るための方策の一つと考えています。市民生活や利用者への影響に配慮し慎重に検討する必要があると考えています」

中村れい子議員は「必要経費が上がっているので、収入を増やす必要はあります。しかし、誰が、どのように負担するのかです。高槻市が市営バスを守るために、市が補助をするなど考えるべきです」と要望しました。

デマンド交通とは、利用者の予約に応じて運行する地域公共交通のことです。バスやタクシーのように、あらかじめ決められたルートや時刻表で運行するのではなく、利用者のニーズに合わせて柔軟に運行経路や時刻を調整します。

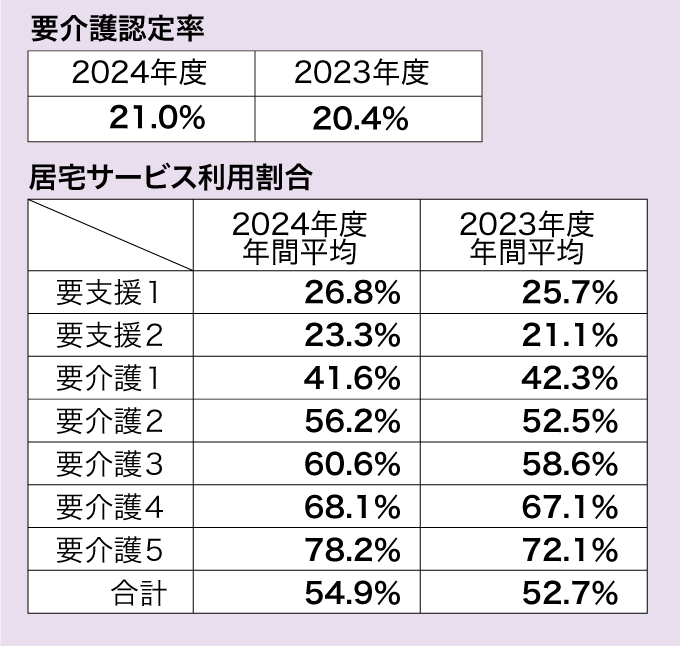

7月16日に高齢者福祉専門分科会が開催され、きよた議員が出席しました。2024年度の要介護認定率は21.0%(国19.7%、府24.3%:注、国・府は暫定値)。居宅サービス利用割合は54.9%で、限度額に対して半分程度の利用です。要介護状態区分が高くなるにしたがって、サービス利用度割合が高くなる傾向にありますが、要支援1では26.8%にとどまっています。介護費用の負担の重さから介護サービスの利用を控える声が聞かれます。

高齢者やその家族の相談に乗り、介護サービスの利用に欠かせない計画書(ケアプラン)をつくるケアマネジャーの不足が深刻です。国は昨年、ケアマネジャー1人が担当できる件数の上限を月39件から44件へと緩和しました。しかし、業務の過密化に苦しむ現場のケアマネジャーからは、基準緩和ではなく、担い手を増やす支援を求める声があがっています。

ケアマネジャーの給料は介護報酬や地域包括支援センターへの市の委託料から出されています。事業所に支払われる介護報酬は、利用者の要介護度や利用者の受け入れ件数に応じて決まる仕組みです。高槻市の居宅支援事業所の法人数は82法人です。担当件数上限の44件を超えて受け入れた場合は報酬が減らされます。44件を超えている事業所は今年3月時点で4事業所(4.9%)あります。

また、身寄りのない一人暮らしの人も多くなり、入院準備、役所の手続き、ヘルパーに依頼できない買い物など、介護保険制度では評価されないシャドーワークといわれる「無報酬労働」が問題になっています。しかし、利用者の困りごとを把握するのはヘルパーやケアマネの大切な役割です。

きよた議員はケアマネジャーの人手不足やシャドーワークの現状について質問しました。高槻市は「給与水準が低いことや資格取得の難しさなどの要因もあり、事業所からも人手が不足していると聞いている、処遇改善や就業環境の改善を国に要望している」とこたえ、シャドーワークについては「国の検討会の資料では、ケアマネジャーの本来業務でない、時間外相談や家族介護者本人に対する相談、入院・通院時の付き添い・送迎、介護保険制度以外の行政への手続きや申請の代行・支援などに対応している。発生頻度は多くないが、発生した場合は多くの時間が割かれる状況となっている」とこたえました。業務の過密化は利用者1人ひとりに十分な対応ができないという状況を作り出します。

きよた議員は「高槻市での実態を十分に把握して、国の責任で人員・体制の構築を図るよう意見をあげて欲しい」と求めました。

日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)と原水爆禁止日本協議会(日本原水協)、原水爆禁止日本国民会議(原水禁)は8月23日、被爆80年を迎えるにあたり、核兵器廃絶に向けた国民的な取り組みを呼びかける三者初の共同アピールを発表しました。

アピールは、原水爆禁止を求める被爆者を先頭とする市民運動と国際社会のうねりは核兵器禁止条約を生み出し、「希望の光」となっていると指摘。核保有国に核兵器廃絶の決断を、日本政府に禁止条約の署名・批准を求めています。あらゆる立場の違いをこえ、被爆の実相を受け継ぎ、核兵器の非人道性を日本と世界で訴えることが重要だと述べ、被爆の実相を広げる運動を全国で繰り広げることを呼びかけています。

2021年に発効した核兵器禁止条約は、批准国が2024年9月24日現在で73カ国となり、署名国は94と国連加盟国の半数に近づいています。まさに「激動の時代における希望の光」(第3回締結国会議・政治宣言)です。日本でも、世界でも非核・平和の流れを発展させるため、草の根からの運動を広げていくことが求められています。

高槻市でも平和の取り組みが行われており、高槻市として、毎年、「平和展」を開催。また、子どもと考える「戦争と平和」展in高槻・島本実行委員会主催で8月9日~12日に展示などの催しが生涯学習センターで行われています。